Enquête Les décrocheurs deviennent-ils tous des NEET ?

En bref

- Deux fois par an, la direction Veille et édition du CIDJ vous propose une analyse rigoureuse d’un signe des temps.

- Il s’agit toujours d’apporter aux parents comme aux éducateurs et conseillers IJ des éléments d’information rigoureusement sourcés afin de les aider à comprendre comment la jeunesse évolue dans notre société.

- Ce numéro d’un « Œil sur la jeunesse » s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre les causes du décrochage scolaire.

Décrochage, décrocheurs, de quoi parle-t-on ?

L’échec scolaire est devenu un enjeu social et politique depuis les années 60, lorsque la sociologie de l’éducation a mis en évidence le rôle de l’école dans la reproduction des inégalités. Des mesures sont alors mises en place pour lutter contre le décrochage scolaire (1). Loin d’être seulement un problème individuel ou familial, la rupture avec l’école concerne la société dans son ensemble. Les causes de l’abandon scolaire précoce sont multiples, tout comme les dispositifs pour le prévenir et y remédier. Mais le décrochage scolaire est-il un fatalisme ? Les élèves sont considérés comme en décrochage » s’ils ont entre 12 et 18 ans et que leurs difficultés scolaires sont telles qu’ils risquent de sortir du système scolaire sans diplôme ou avec seulement le brevet des collèges. Ils étaient respectivement 4 % et 6 % en 2021 (2). Les « décrocheurs » ont quitté leur cursus d’enseignement secondaire sans obtenir de diplôme (CAP, BEP, bac…). Quant aux « décrochés », ou NEET*, ils se sont éloignés du système scolaire et sont sans emploi ni formation depuis au moins un an. Un jeune ayant quitté l’école avant ses 16 ans est considéré comme « déscolarisé » (3). Cependant, l’obligation de formation impose aux jeunes de 16 à 18 ans de poursuivre une formation, un apprentissage, un parcours d’accompagnement ou être en emploi s’ils ne sont plus scolarisés. Les premières manifestations de décrochage scolaire ont lieu durant le primaire, puis, progressivement, les difficultés scolaires mènent au rejet de l’école. Des signes tels qu’un changement de comportement, une baisse des résultats, un isolement ou l’absentéisme sont annonciateurs d’une situation de décrochage. À noter que le décrochage peut être passif (le jeune intériorise son « infériorité ») ou actif (l’élève devient un « perturbateur ») (4). Si depuis 50 ans, en France, le taux de décrocheurs diminue, celui des NEET stagne (20 % des 20-24 ans), dépassant largement la moyenne des autres pays de l’OCDE* qui s'établit à 15 %. Aujourd’hui, 20 % des 800 000 jeunes de 20 à 24 ans se déclarent décrocheurs. Parmi eux, 100 000 sont des NEET. Selon l’Insee, en 2021, la majorité des NEET de 24-25 ans avait eu des mauvaises notes au brevet et était peu ou pas diplômée (5). Ce qui pose un problème non seulement individuel, en compromettant l’avenir de ces jeunes, mais également collectif : outre l’exclusion vécue par ces « vaincus de la compétition scolaire », rappelons que chaque jeune sorti de formation initiale sans diplôme représente un coût pour la société, beaucoup plus élevé que s’il avait obtenu une qualification.

Focus

Lexique

NEET : Neither in Employment nor in Education or Training

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

Segpa : Section d’enseignement général et professionnel adapté

Tous les numéros un œil sur la jeunesse

Tous les numéros d'un œil sur la jeunesse sont accessibles en ligne.

Téléchargez directement ce numéro en PDF.

Pourquoi les jeunes sortent-ils du système scolaire ?

Les élèves qui se désengagent des apprentissages scolaires ont des profils variés qui vont au-delà des difficultés à assimiler des savoirs.

L’environnement familial

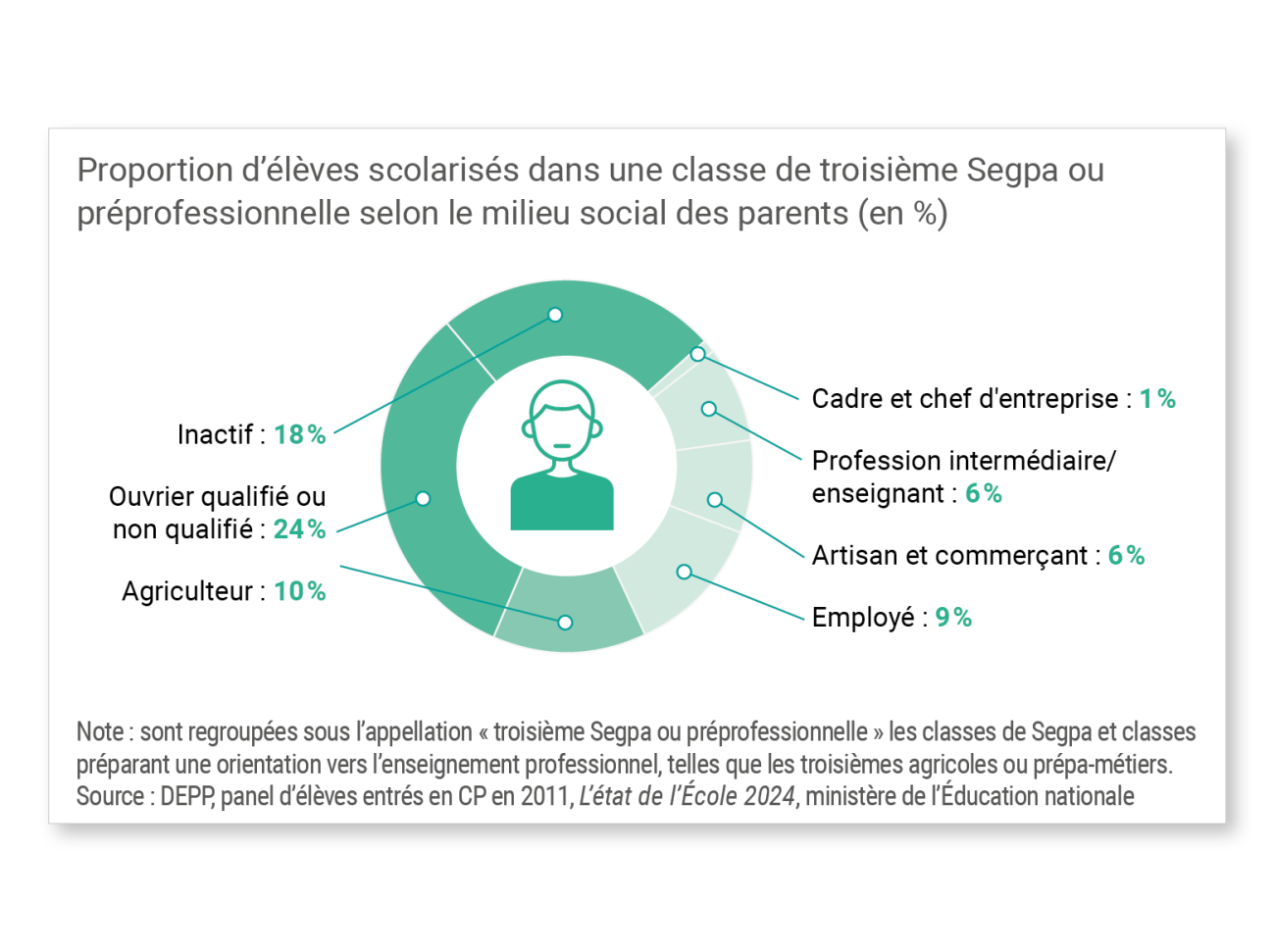

Le soutien parental joue un rôle important dans la réussite scolaire d’un élève. Des situations telles que la séparation des parents ou des violences intrafamiliales produisent des tensions au sein du foyer et peuvent causer la démotivation du jeune. Les enfants placés sous la protection de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont particulièrement vulnérables. Extraits d’une situation familiale dangereuse, et placés chez une famille d’accueil ou dans une institution, ils traversent des moments chaotiques susceptibles de les perturber profondément et de les éloigner de l’école. Mais la stabilité de l’environnement familial ne suffit pas à repousser le spectre du renoncement à l’école : le capital culturel joue un rôle décisif dans la réussite scolaire. Les enfants issus d’un milieu socioéconomique défavorisé où les ressources culturelles sont moindres, voire inexistantes, sont plus touchés par le décrochage. Selon Break Poverty Foundation, ils ont quatre fois plus de risques de quitter l’institution scolaire sans diplôme. Plus précisément, parmi les décrocheurs, 1 % sont des enfants d’enseignants ou issus d’un milieu favorisé, tandis que 1/3 sont originaires de la classe ouvrière ou ont des parents sans emploi (6). Une étude de l’Afev montre que les parents des quartiers populaires, conscients de leurs difficultés à aider leurs enfants, ne sont pas démissionnaires pour autant : 44 % souhaiteraient bénéficier d’un appui pour mieux exercer leur parentalité (7).

La santé

Un cadre équilibré et une origine socio-culturelle aisée ne garantissent pas toujours un lien assidu avec le système scolaire. En cas de problème de santé physique ou psychique, l’accompagnement pédagogique à domicile, à l’hôpital ou à l’école (APADHE) propose des alternatives à la scolarisation. Mais ce dispositif est souvent méconnu des professionnels de l’éducation et des familles (8). Néanmoins, la première cause de saisie de l’APADHE est le refus scolaire anxieux (9). La période de Covid-19 a permis de briser le tabou entourant les cas d’anxiété et les troubles du comportement, notamment chez la jeune population. La recrudescence des troubles psychiques parmi les enfants et adolescents est notable et a amené la Défenseure des droits à formuler 29 recommandations (10). Le taux d’hospitalisations des filles et jeunes femmes pour gestes auto-infligés a progressé de 45 % en 2021-22 dans les services de médecine et de chirurgie, et de 172 % en psychiatrie (11). En cas d’hospitalisation longue ou répétée, la continuité pédagogique est difficilement assurée. En septembre 2024, le gouvernement décidait de faire de la santé mentale la Grande cause nationale 2025 : un espoir pour les soignants comme pour les patients que les moyens nécessaires soient alloués au secteur psychiatrique, en état de crise permanent.

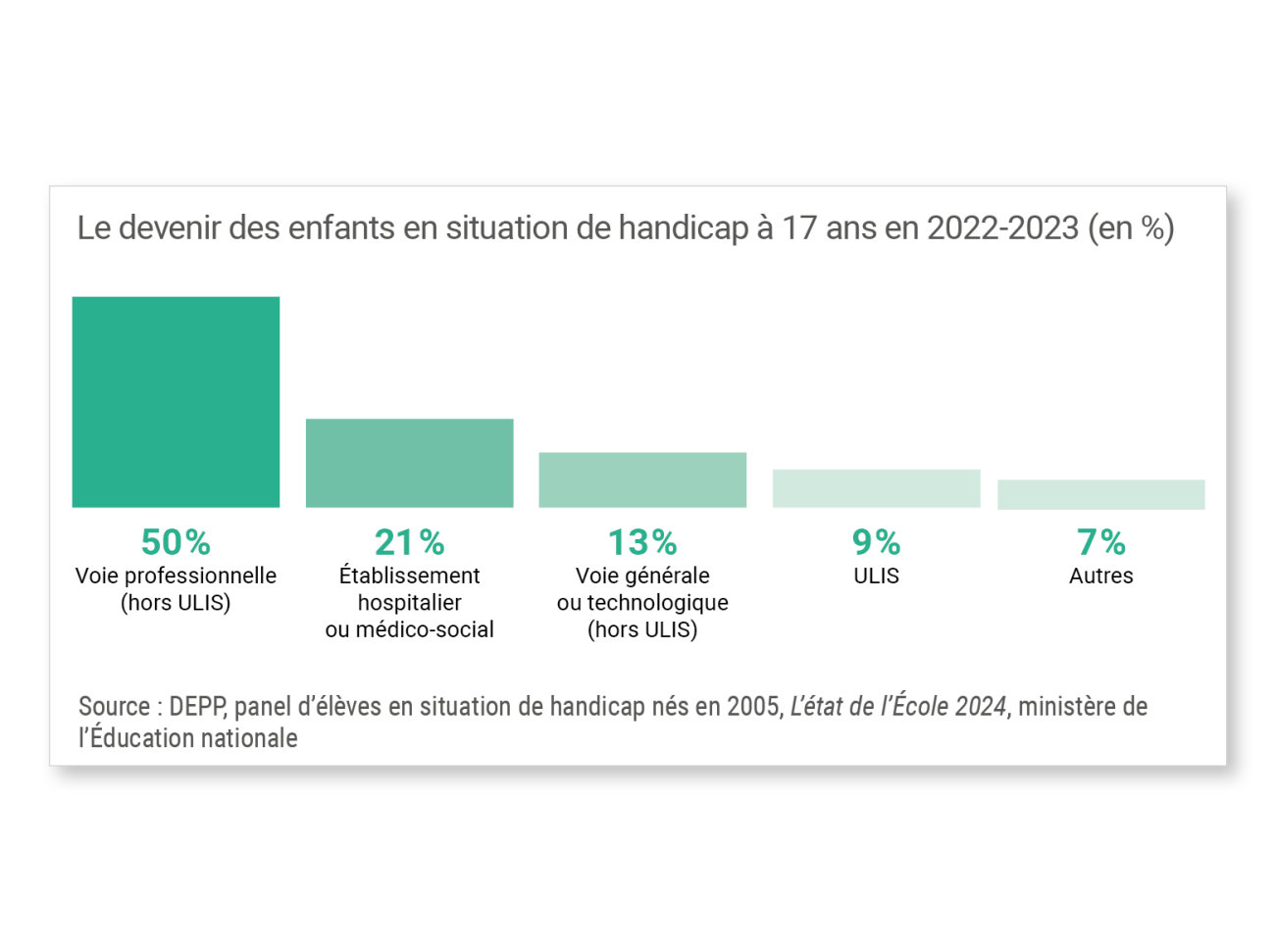

Le handicap

Le manque d’accès à la scolarité des enfants en situation de handicap est fréquemment dénoncé. Ainsi, l’Unapei révèle que dans certains départements, jusqu’à 50 % des élèves concernés suivent moins de 6 heures de cours hebdomadaires (12). Si les nouveaux pôles d’appuis à la scolarité (PAS) ont pour but d’accélérer la mise en place d’accompagnements personnalisés, ils ne sont actuellement déployés que dans 4 départements (Aisne, Côte-d’Or, Eure-et-Loir, Var). Ce dispositif territorial, qui s’appuie notamment sur un « binôme opérationnel » composé d’un enseignant référent et d’un éducateur spécialisé (13), est très attendu pour rendre l’école effectivement inclusive. Pour les étudiants handicapés, la situation n’est pas beaucoup plus reluisante. Ils étaient certes 59 000 à être inscrits dans les établissements supérieurs publics et privés d’enseignement général – soit 7,7 fois plus qu’en 2004 – mais leur parcours reste compliqué. Les enfants issus d’un milieu socioéconomique défavorisé sont plus touchés par le décrochage. Ils doivent se battre contre la lenteur administrative, l’incompréhension des enseignants et le manque de sensibilisation. Malgré les dispositifs légaux, beaucoup peinent à faire valoir leurs droits et besoins, ce qui les pousse parfois à abandonner leurs études (14).

Système éducatif

Alors que depuis plusieurs années les pouvoirs publics encouragent la bienveillance au sein de l’école, la Défenseure des droits note que la course à la performance provoque une pression scolaire propice au développement d’angoisses chez certains jeunes. Malgré une focalisation moindre sur les notes au profit des compétences, l’enseignant et auteur Rachid Zerrouki confirme cette mise en compétition de plus en plus poussée (15). Aussi, pour se protéger d’éventuels échecs, des élèves fournissent moins d’efforts ou se réfugient dans la drogue ou l’alcool : ils développent des mécanismes d’autoprotection (16). Notre système éducatif, caractérisé par sa capacité à engendrer de fortes inégalités scolaires, est également punitif par le biais d’exclusions : du cours, de la classe, voire de l’établissement – temporaires ou définitives. Or, ces mises à l’écart incitent les jeunes à adopter les « comportements de la déviance scolaire » et s’apparentent à une sélection sociale. Autre particularité de notre école, notamment au collège : sa pédagogie dogmatique et parfois peu attractive, peu favorable à un enseignement adapté aux besoins de chaque élève. Car, si dès le primaire, des jeunes éprouvent des difficultés en français et en mathématiques, c’est au collège que leurs retards s’accentuent : le passage du CM2 à la 6e est une transition pouvant être violente pour le nouveau collégien, dont les résultats sont désormais valorisés aux dépens du travail fournit. Ces éléments n’aident pas au développement du sentiment d’efficacité personnelle, qui est l’une des compétences psychosociales (CPS) capitale pour la réussite scolaire et le bien-être. L’étude PISA montre pourtant que les CPS font défaut aux élèves français : ils sous-estiment notamment leur capacité à développer leur intelligence et à coopérer (17).

Qualité de vie à l’école

Un climat scolaire serein participe à la sécurité des élèves, à leur bien-être, et donc à leur réussite. Même si l’on aimerait en faire un sanctuaire, l’école fait partie intégrante de la société et reflète les maux qui la tourmentent. C’est pourquoi l’Éducation nationale prévoit trois plans interministériels pour lutter contre les violences à caractère discriminatoire : homophobes et transphobes, sexistes et sexuelles, racistes et antisémites (18). En 2023, le harcèlement scolaire, une des principales causes de la phobie scolaire, concernait 5 % des élèves du CE2 au CM2, 6 % de collégiens et 4 % de lycéens (19). Avec Internet et les outils numériques, le harcèlement est devenu « cyber », dépassant le cadre physique de l’école, n’offrant aucun répit à la victime et favorisant l’effet de meute. Afin de mieux lutter contre ce phénomène, après la création du numéro d’urgence 3018 en 2024, le gouvernement a lancé une plateforme de sensibilisation pour les parents. Conçue par le Cned, elle propose quatre modules de formation comprenant chacun des vidéos d’experts, des témoignages d’acteurs de terrain, des activités interactives et une fiche de synthèse téléchargeable (20).

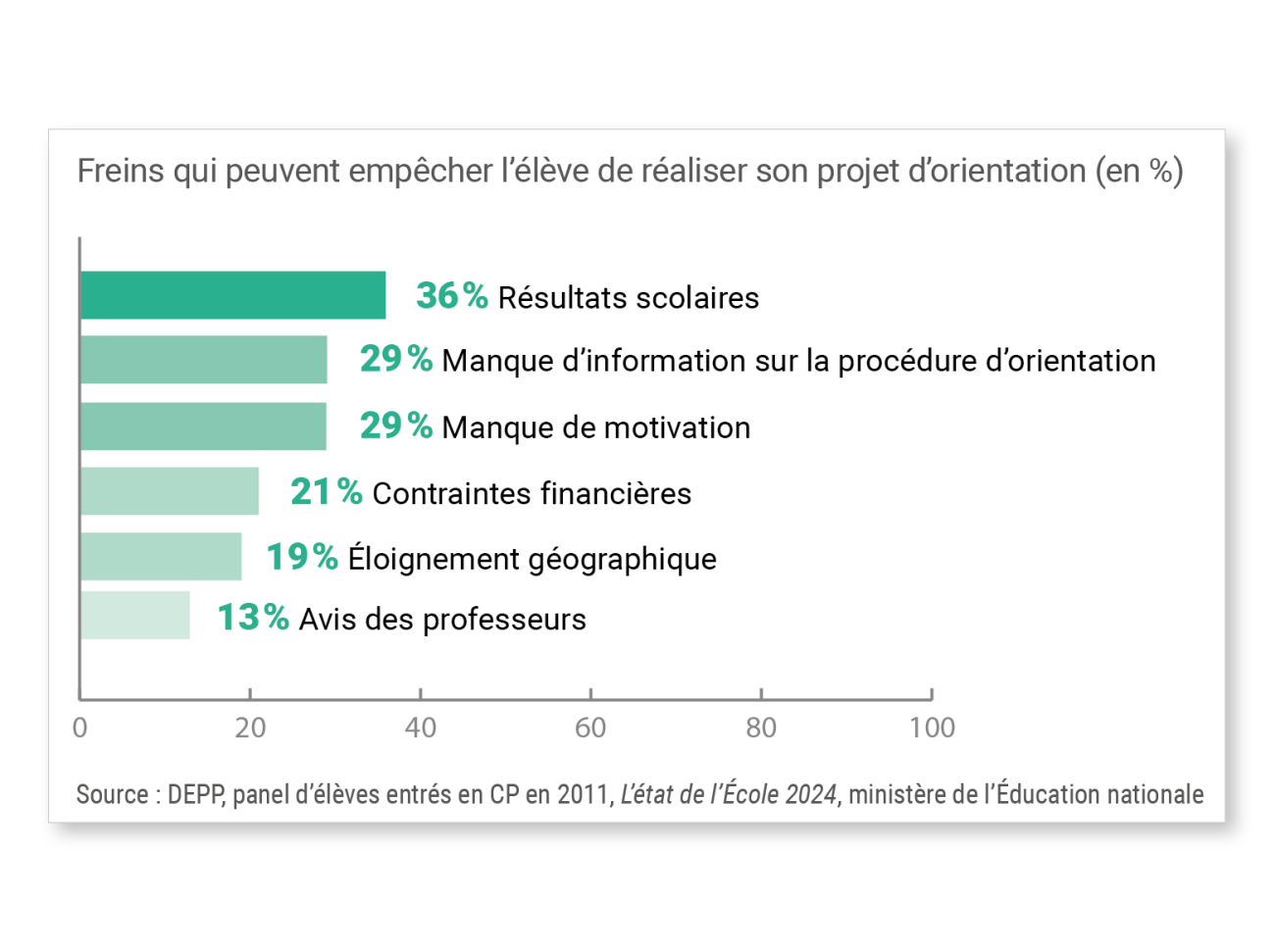

Orientation subie

Très tôt, un « renoncement construit au sein de la société » incite certains jeunes à penser qu’ils ne sont pas faits pour l’école. Ils ressentent alors un sentiment d’exclusion, renforcé lorsqu’ils sont, par exemple, orientés en Segpa*. Cette classe pour les élèves en grande difficulté, qu’ils choisissent rarement eux-mêmes d’intégrer, est perçue comme un « ghetto de pauvre ». L’orientation contrainte est un facteur de rejet de l’école. Elle concerne les jeunes en difficulté scolaire, mais elle dépend également de leur lieu d’habitation. En effet, l’offre de formation en milieu rural est plus réduite que celle proposée aux citadins, malgré l’existence des Maisons familiales et rurales (MFR). Ce manque d’opportunités, combiné aux difficultés de mobilité et de non-recours aux droits, contribue à une forme d’autocensure chez les jeunes ruraux. Seulement 28 % d’entre eux sont diplômés de l’enseignement supérieur contre 37 % des jeunes urbains (21). Cette disparité territoriale se vit aussi en outre-mer : en Guyane, par exemple, le manque d’infrastructures oblige les collégiens à quitter leur famille pour poursuivre leurs études, ce qui renforce le risque de désengagement vis-à-vis des apprentissages scolaires (22).

Focus

Quelles actions du réseau Info Jeunes ?

Le réseau IJ propose des pistes pour rebondir après un décrochage scolaire, afin que les jeunes dans cette situation ne se sentent pas seuls. C’est ainsi que la Sij de Sèvres fait participer les collégiens et décrocheurs aux mini-stages de découverte professionnelle organisés par la CCI d’Île-de-France.

En plus de sa rubrique « Lutter contre le décrochage », Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté propose un livret qui présente les principales mesures régionales mises en place pour les décrocheurs : classes de 3e prépa-métiers, prépa-apprentissage, contrat d’engagement jeunes (CEJ), Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide), micro-lycées, Lycées de la nouvelle chance (LNC)… Ce fascicule décrit également trois dispositifs pour s’informer : les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), le numéro vert pour contacter un professionnel de l’orientation et la plateforme Nouvelles chances.

Le Crij Hauts-de-France consacre un numéro de son podcast « le 13’30 », à destination des 13-30 ans en désinvestissement scolaire, dans lequel différentes solutions pour rebondir sont présentées.

Le CIDJ délivre une formation aux professionnels afin de les aider à repérer un élève en voie de décrochage, de limiter les risques de devenir décrocheur et de choisir le dispositif le plus adapté à sa situation.

Mieux lutter contre le décrochage

De nombreux dispositifs

Quitter l’institution scolaire sans qualification ni diplôme résulte d’une série de renoncements, tant de la part des élèves que de la société qui a intégré l’idée que certains jeunes ne sont pas faits pour l’école. Des acteurs des mondes politique, éducatif, professionnel et associatif – souvent partenaires – se mobilisent avec des dispositifs allant du soutien scolaire aux programmes de réinsertion, en passant par l’accompagnement individualisé. Pour citer quelques exemples, l’Éducation nationale propose une mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), des classes adaptées aux profils des élèves (en difficultés, en situation de handicap…), le dispositif Tous droits ouverts (TDO), des parcours aménagés ou encore les cités éducatives. Les réseaux des maisons familiales et rurales (MFR) et des Écoles de la deuxième chance (E2C) tiennent également un rôle important dans cette lutte. La Break Poverty Foundation relève que, malgré leur nombre (son rapport détaille les 11 mesures de l’Éducation nationale mobilisant le plus de moyens), ces dispositifs ont un impact réduit : le Réseau d’éducation prioritaire (REP/REP+), par exemple, ne concerne qu’un tiers des élèves les plus en difficultés. Tandis que l’influence des actions associatives n’est pas suffisamment efficace, quel que soit le domaine couvert par les associations concernées : égalité des chances, mentorat, découverte métiers ou accompagnement artistique.

Adapter l’école

Comme vu plus haut, la transition du CM2 à la 6e constitue une étape délicate, parfois difficilement vécue, particulièrement pour les élèves sortis du primaire avec du retard scolaire. C’est pourquoi certains évoquent une refonte du collège, véritable amplificateur des inégalités (23), pour limiter le désengagement scolaire des élèves, notamment en introduisant l’enseignement des « soft skills », ces compétences comportementales régulièrement évoquées dans le cadre du marché du travail. En adaptant l’établissement au collégien pour développer son autonomie, sa capacité de coopération, sa participation à la vie de l’établissement et prendre en compte son rythme, ses besoins et ses intérêts, il serait possible de rendre le collège plus efficace et moins inégalitaire. Il n’est pas question de remettre en cause le « socle commun » (24) mais d’ajuster les moyens humains et financiers, de combattre la ségrégation scolaire en développant la mixité sociale, d’autoriser tous les jeunes à profiter de temps extra-scolaires plus enrichissants, d’œuvrer pour une filière professionnelle plus performante (plus de la moitié des décrocheurs en sont issus) en redonnant sa juste place à l’alternance.

De décrocheur à NEETS, une trajectoire inéluctable ?

Le manque de compétences de base est handicapant pour s’insérer professionnellement, y compris pour certains diplômés. Les jeunes sans qualification présentent donc plus de risques de devenir des NEET (25) « avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté et sans les compétences nécessaires pour améliorer leur situation matérielle », selon la définition de l’OCDE (26). L’enjeu social de la lutte pour une école réellement inclusive est donc de taille : il s’agit de ne pas marginaliser une partie de la jeunesse (en 2022, les NEET représentaient 13,42 % des 15-29 ans). Et le problème est tout autant économique puisque l’Institut Montaigne estime, en se référant aux montants alloués à l’éducation dans les premier et second degrés, que la France perd chaque année pas loin de 8 milliards d’euros pour scolariser des jeunes qui quitteront leur cursus sans l’avoir terminé. De plus, entre le chômage, les bas salaires, les problèmes avec la justice et les soucis de santé, la population sans diplôme coûte environ 17 milliards d’euros par an à la collectivité : les dépenses inhérentes au décrochage scolaire s’élèvent donc à 25 milliards d’euros par an. Nous aurions donc tout à gagner à rendre notre système éducatif plus inclusif, capable de lutter contre le déterminisme social, de renforcer l’estime de soi des élèves et de rendre l’apprentissage plus attractif. Agir pour que le droit à l’éducation puisse réellement s’exercer dans la bienveillance. À travers le monde, les expériences inspirantes ne manquent pas pour nous donner des pistes d’amélioration pertinentes. Réduire le taux de décrochage, encourager le retour en formation et favoriser l’insertion professionnelle ne sont pas des vœux pieux : les dispositifs comme les E2C, dont les effectifs ne cessent de croître et qui accueillent de plus en plus de mineurs (27), montrent qu’il n’y a pas de fatalité. Mais pour qu’enseigner ne devienne pas « un métier à risque de décrochage » (28) , les pouvoirs publics doivent assurer de bonnes conditions de travail aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées, et leur permettre de pouvoir répondre aux difficultés scolaires rencontrées par les élèves.

Focus

Sources

[1] « L’échec scolaire : histoire et invention d’une notion », Julien Cahon, The Conversation, février 2024. https://theconversation.com/lechec-scolaire-histoire-et-invention-dune-notion-217943

[2] Repères et références statistiques. Enseignements, formation, recherche 2024, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, août 2024.

[3] Décrochage scolaire : de quoi parle-t-on ?, Carif Oref Auvergne – Rhône-Alpes, février 2024. https://www.via-competences.fr/accompagnement-des-parcours/decrochage-scolaire-et-raccrochage/decrochage-scolaire-de-quoi-parle-t

[4]Le décrochage des jeunes. Comprendre et agir, Pierre Derieux et Christophe Sanchez, Break Poverty Foundation, septembre 2024. https://action.breakpoverty.com/asset/6:ledecrochagedesjeunesbreakpovertyfoundationwebpdf

[5] À 24-25 ans, la situation des jeunes reste liée à leurs résultats au collège et à leur origine sociale, Insee focus n° 312, novembre 2023. https://www.insee.fr/fr/statistiques/7717933#812

[7] L’École : fabrique quotidienne du décrochage ?, Propos de Julien Garric recueillis par Lilia Ben Hamoud, Le Café pédagogique, juin 2024. https://cafepedagogique.net/2024/06/10/lecole-fabrique-quotidienne-du-decrochage/

[8] Parentalité et éducation des enfants au sein des familles de quartiers populaires, Enquête de l’Afev, septembre 2024. https://afev.org/actualites/retour-sur-la-17eme-edition-de-la-journee-du-refus-de-lechec-scolaire

[9] Avis sur l'accès à une scolarisation effective de tous les enfants (A - 2024 - 8), Légifrance, novembre 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050443988

[10] Accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital ou ) l’école (APADHE). Guide des bonnes pratiques, Ministère de l’Education nationale, octobre 2024. https://eduscol.education.fr/document/61467/download

[1&] Rapport annuel sur les droits de l'enfant 2021 - Santé mentale : le droit au bien être, Défenseur des droits, novembre 2021. https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21060 / https://www.defenseurdesdroits.fr/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2021-sante-mentale-le-droit-au-bien-etre-271

[12] Hospitalisations pour geste auto-infligé : une progression inédite chez les adolescentes et les jeunes femmes en 2021 et 2022, Études et résultats n° 1300, La Drees, mai 2024. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/ER1300MAJ230524.pdf

[13] Des « milliers d’enfants » handicapés sans solution de scolarisation pour la rentrée, alerte une association, Le Parisien, août 2024. https://www.leparisien.fr/societe/des-milliers-denfants-handicapes-sans-solution-de-scolarisation-pour-la-rentree-alerte-une-association-26-08-2024-OIHL3ORS7JAPTD3DF43HIJLUQ4.php#845

[14] Pôles d’appui à la scolarité – Cahier des charges préfigurateur, Bulletin officiel n° 27 du 4 juillet 2024. https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel076_annexe.pdf

[15] "J'hésite à abandonner" : comment les étudiants handicapés peinent à bénéficier d'aménagements auxquels ils ont droit, enquête de Lucie Beaugé pour France info, octobre 2024. https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/enquete-franceinfo-j-hesite-a-abandonner-comment-les-etudiants-handicapes-peinent-a-beneficier-d-amenagements-auxquels-ils-ont-droit_6827384.html

[16] «Les décrochés», de Rachid Zerrouki, entretien avec Laurence Théault, RFI, octobre 2022. https://www.rfi.fr/fr/podcasts/livre-france/20221029-les-décrochés-de-rachid-zerrouki

[17] Estime de soi et difficultés scolaires, un cercle vicieux ?, Delphine Martinot, The Conversation, septembre 2021. https://theconversation.com/estime-de-soi-et-difficultes-scolaires-un-cercle-vicieux-161384

[1] Éducation et compétences psychosociales : entretien avec Calliste Scheibling-Sève, Énergie Jeunes, janvier 2025. https://www.carenews.com/energie-jeunes/news/education-et-competences-psychosociales-entretien-avec-calliste-scheibling-0

[18] Climat scolaire et prévention des violences, ministère de l’Education nationale, décembre 2024. https://www.education.gouv.fr/climat-scolaire-et-prevention-des-violences-11918

[19] Premiers résultats statistiques de l’Enquête harcèlement 2023, ministère de l’Education nationale, Depp, février 2024. https://www.education.gouv.fr/premiers-resultats-statistiques-de-l-enquete-harcelement-2023-380517

[20] "Non au harcèlement - Des clés pour les familles" : une plateforme de sensibilisation pour les familles, ministère de l’Education nationale, novembre 2024. https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/non-au-harcelement-des-cles-pour-les-familles-une-plateforme-de-sensibilisation-pour-les-familles-415720

[22] Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural : comment adapter les réponses institutionnelles ?, rapport de l’Igas, novembre 2024. https://igas.gouv.fr/sites/igas/files/2025-01/Rapport%20Igas%20-%20Pauvret%C3%A9%20et%20conditions%20de%20vie%20des%20jeunes%20dans%20le%20monde%20rural%20%28rapport%29.pdf

[23] Grandir dans les Outre-mer. Etat des lieux des droits de l’enfant, rapport de l’Unicef, novembre 2023. https://www.unicef.fr/wp-content/uploads/2023/11/Synthese-du-rapport-Grandir-dans-les-Outre-mer.pdf

[24] École : où concentrer nos efforts ?, note d’enjeux de l’Institut Montaigne, septembre 2023. https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/note-enjeux-ecole-ou-concentrer-nos-efforts.pdf

[25] Qu’est-ce que le socle commun de connaissances et de compétences ?, Pierre Merle, Parlons école en 30 questions. La Documentation française, septembre 2021. https://shs.cairn.info/parlons-ecole-en-30-questions--9782111455894-page-60?lang=fr